鯉魚門 — 獨特的海岸線

鲤魚門海峽

鲤魚門海峽地理位置特殊,位於維多利亞港東面入口,分隔北面九龍的三家村與及南面香港島的東北岸。雖然這條水道只有約420米闊,是香港和九龍間最狹窄的水道,但其水深達約43米,是維多利亞港最深的航道,載重十萬噸以上的大型船隻也能通行無阻。因此鲤魚門海峽既曾是香港的戰略重地,也對香港的商貿發展發揮了重要的作用。

鲤魚門的建築特色

鯉魚門花崗岩石材豐富,在鯉魚門定居的客家人就地取材,以鯉魚門石礦場出產的花崗岩石(俗稱石牛)砌牆,再以木條支撐用瓦片鋪設的斜屋頂,建成單層建築物。

在1960年代初期,由廣東逃難或遷移到鯉魚門村的人口急劇增加,為解決住屋需求,部分村民在村後山坡興建寮屋。同時,村民亦拆卸單層舊建築,並在原址興建三層高的鋼筋混凝土建築物。在1964年左右,部分在海旁居住的村民開始在鯉魚門沿岸淺灘的岩石上,利用木材或混凝土建造樁柱搭橋,供魚販商人使用,或在椿柱上建造高腳屋(或稱作棚屋),整棟房屋彷彿漂浮在水上,作為居所或海鮮酒家,成為鯉魚門建築群的一大特色。現時,大家仍可在鯉魚門見到有居民和商戶在一些尚存的高腳屋居住和營商。

2023年鯉魚門兩岸鳥瞰

2023年鯉魚門兩岸鳥瞰(相片來源: 潘新華博士)

2023年鯉魚門兩岸鳥瞰

(相片來源: 潘新華博士)

(相片來源: 潘新華博士)

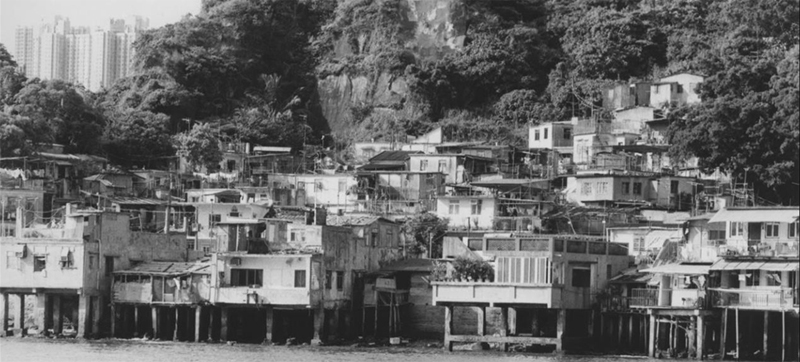

1993年鯉魚門岸邊的高腳屋

1993年鯉魚門岸邊的高腳屋(相片來源: 香港大學圖書館)

1993年鯉魚門岸邊的高腳屋

(相片來源: 香港大學圖書館)

(相片來源: 香港大學圖書館)

由於鯉魚門村地勢較低,為海圖基準面以上約2.85米 – 4.75米,其中馬環村向南易受風暴潮及巨浪影響。如果風暴潮適逢天文大潮,海平面可能比平常高出很多,引致沿海低窪地區被海水淹浸。例如在1962年「温黛」、2017年「天鴿」及2018年「山竹」襲港時,水面曾高至海圖基準面以上約 3.57 米 – 3.96米,對鯉魚門村造成相當大的財物損失。為減低水浸帶來的破壞,政府為有需要的居民在建築物前加設可拆卸式擋水板,減低海水湧入屋內的風險,而向南海旁一帶亦已建造石築海堤、石籠護土牆和混凝土擋水牆,緩減海浪湧入村內的情況。

為有需要的居民在建築物前加設可拆卸式擋水板

為有需要的居民在建築物前加設可拆卸式擋水板(相片來源: 潘新華博士)

為有需要的居民在建築物前加設可拆卸式擋水板

(相片來源: 潘新華博士)

(相片來源: 潘新華博士)

過往颱風襲港時鯉魚門村的水面高度記錄

過往颱風襲港時鯉魚門村的水面高度記錄 (相片來源: 渠務署)

過往颱風襲港時鯉魚門村的水面高度記錄

(相片來源: 渠務署)

(相片來源: 渠務署)